Zitate aus der Welt "Vor der Hacke isset duster" wie der Bergmann sagt:

"....Die Letztbegründung der Regierungspolitik gipfelt stets in dem Versprechen, dass Strom 2030 sowieso billig sein werde. Denn erneuerbare Energien sollen bis dahin 80 Prozent des Energiebedarfs decken. Wind und Sonne schreiben keine Rechnung, lautet die Interpretation.

„Dauerhaft erneuerbarer Strom“

Deshalb stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der Industrie nur „zeitlich eng befristet“ verbilligten Strom in Aussicht. Die Energiewende werde ja schon bald „dauerhaft die Versorgung energieintensiver Unternehmen mit erneuerbarem Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen garantieren“, heißt es in seinem Industriepreiskonzept, das er am 5. Mai vorlegte. Lediglich für „die Zwischenphase bis 2030“ brauche es staatliche Subventionen in Form eines „

Brückenstrompreises“.

Beim umstrittenen

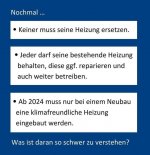

Gebäudeenergiegesetz (GEG), das vorschreiben soll, Millionen von Gas- und Ölheizungen durch elektrische Wärmepumpen zu ersetzen, spielt eine weitere Prognose eine wichtige Rolle. Nicht nur werde der Strom immer billiger: Gleichzeitig würden Gas- und Ölheizungen auch immer teurer, weil ihr Brennstoff mit einer stetig steigenden CO2-Abgabe belastet sei.

„Mittel- bis langfristig ist eine Wärmepumpe günstiger als eine Gasheizung“, sagte etwa Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu „Bild“: „Noch können sich viele Menschen nicht vorstellen, wie teuer Öl und Gas sein werden. Gleichzeitig wird mit dem Ausbau von Wind und Solar der Strom günstiger.“

Auch Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, verteidigt Habecks Heizgesetz mit dem Verweis auf steigende Klimaabgaben. „Wir haben in Deutschland schon einen Preis auf CO2, auf europäischer Ebene ab 2027 auch für Wärme, und der steigt dann an, und damit wird Heizen mit Erdgas immer teurer werden“, sagte Dröge im Deutschlandfunk. „Allein aus diesen Gründen müssen wir die Menschen davon abhalten, sich noch einmal für eine Gasheizung zu entscheiden.“

Dänemark: kein gutes Beispiel*

Strom immer billiger, CO2-Preise immer höher: Stimmen die beiden Prämissen der deutschen Energiepolitik? Der Aussage, dass Solar- und Windkraft den Strompreis senkt, scheint jedenfalls kein Naturgesetz zugrunde zu liegen. Dänemark etwa versorgt sich bereits zu rund 60 Prozent aus Wind und Sonne; trotzdem hat das Land die höchsten Strompreise der Welt.*

Auch in Deutschland wurde das Versprechen billiger Elektrizität nach einem Vierteljahrhundert

Energiewende noch nicht eingelöst. Schon im Jahre 2017 hatte der damalige Chef der Denkfabrik Agora Energiewende, Patrick Graichen (Grüne) – zuletzt von Habeck als Staatssekretär beurlaubt –, angekündigt: „Wird die Energiewende jetzt billig? Ja. Punkt.“ Windstrom koste ja nur noch fünf bis sechs Cent pro Kilowattstunde. Damit seien jetzt „die Erntejahre der Energiewende in Sicht“.

Doch dann kam der Ukraine-Krieg, Atomkraftwerke wurden abgeschaltet, teure Gaskraftwerke bestimmen das Preisniveau. Auch Windstrom wurde teurer, weil die Bundesnetzagentur die Einspeisegebote um 25 Prozent auf 7,35 Cent die Kilowattstunde erhöhte. Insgesamt zahlten die Deutschen im ersten Halbjahr 2023 den mit 47 Cent höchsten Strompreis aller Zeiten, obwohl der angebliche Billigmacher Ökostrom bereits einen Marktanteil von 50 Prozent hat. Vorausgesehen hat das niemand. Vor der Hacke isset duster.

Einige Unternehmensberatungen haben sich auf das schwierige Geschäft langfristiger Energiepreis-Prognosen spezialisiert. Im September vergangenen Jahres hatte die Prognos AG im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eine Strompreis-Prognose bis 2040 vorgelegt.

Die FDP will Nachbesserungen an dem Heizungsgesetz. Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Jedoch gebe es dafür noch keine Technologien, sagt Kai Warnecke, Präsident Haus & Grund Deutschland.

Demnach sinken die Großhandelsstrompreise selbst im günstigsten Fall bis 2040 nicht unter 57 Euro pro Megawattstunde. Das liegt über dem langjährigen Vorkrisen-Niveau. In einem mittleren Szenario seien sogar 70 Euro zu erwarten. Kosten für Netzausbau und Systemstabilisierung kommen zum Großhandelspreis schließlich noch hinzu. Demnach wird es also nicht billiger.

Dass die reinen Erzeugungskosten für Wind- und Sonnenstrom niedrig sind, hat mit dem Strompreis am Großhandelsmarkt nur wenig zu tun. Eine Vielzahl von Faktoren bestimmt ihn. Nach der Einsatzreihenfolge für Kraftwerke, der sogenannten

Merit-Order, legen an der Strombörse auch weiterhin Gaskraftwerke in vielen Stunden fest, was Strom kostet.

Gas bestimmt auch 2050 den Preis

„Unsere Analyse zeigt, dass sich der Einfluss der erneuerbaren Energien als preissetzende Technologie in den kommenden Jahren zwar signifikant erhöhen wird, Gaskraftwerke aber selbst 2050 noch zu einem Drittel den Marktpreis an den Börsen bestimmen könnten“, sagt Holger Lichtschläger, Managing Director der Global Experts Energy Consulting GmbH (GEEC).

Die nominalen Strompreise am Großhandelsmarkt schätzt er für das Jahr 2050 sogar noch höher ein als Prognos. Wärmepumpen-Käufer werden darauf vertrauen müssen, dass sie verbilligte Sondertarife erhalten, falls es am Strommarkt nicht zum versprochenen Preisverfall kommen sollte.

Und die zweite Prognose? Steigende CO2-Abgaben werden Gas- oder Ölheizungen langfristig sicher teurer machen. Das muss auch so sein, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Die CO2-Einnahmen des Staates werden den Bürger mit einem Klimageld zurückerstattet, die untere Hälfte der Einkommensbezieher profitiert unter dem Strich sogar. Aber ob die CO2-Last so stark steigt, dass die Brennstoffe Öl und Gas im Vergleich zur Wärmepumpe unwirtschaftlich werden, ist zumindest unsicher.

Aktuell zahlen die Deutschen eine Abgabe von 30 Euro je Tonne CO2 beim Verbrauch von Öl, Gas und Benzin. Laut Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) steigt die Abgabe bis 2027 auf einen „Preiskorridor“ zwischen 55 und 65 Euro an. Das verteuert Heizöl dann um 17,5 bis 20,6 Cent pro Liter, also etwa ein Fünftel.

Ab Anfang 2027 allerdings soll die deutsche CO2-Abgabe im europäischen Emissionshandel für Brennstoffe aufgehen, dem sogenannten ETS 2. Und hier haben die EU-Entscheider aus Rücksicht auf die ärmere Bevölkerung in Ost- und Südeuropa einen Höchstpreis von 45 Euro eingezogen. Heißt: In Deutschland steigt die CO2-Abgabe auf Heizöl und Gas im Jahre 2027 nicht weiter. Im Gegenteil: Sie fällt vorerst wieder auf das niedrigere europäische Niveau zurück.

„Panikmache der Wärmepumpenlobby“

Ob und wie lange die EU die Obergrenze von 45 Euro beim CO2-Preis garantieren kann, ist zwar noch unsicher. Womöglich reicht ihr Instrumentarium nicht aus, dann steigt die Klimaabgabe auf Öl und Gas. Doch in der Gas- und Heizungsbranche löst selbst das keine Unruhe aus. „In unseren Augen ist die

Diskussion über stark steigende CO2-Preise ein wenig Panikmache der Wärmepumpenlobby“, sagt ein Branchenvertreter, der namentlich nicht genannt werden will.

Selbst ein CO2-Preis von 200 Euro bedeute für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer Heizleistung von 20.000 Kilowattstunden und einem CO2-Ausstoß von etwa vier Tonnen im Jahr eine Steigerung der jährlichen Heizkosten um etwa 950 Euro einschließlich Mehrwertsteuer. „Das ist kein kleiner Betrag, allerdings mit Blick auf die für andere Heizarten nötigen Investitionskosten auch keine übermäßige Summe.“

Ein Manager der Heizungsindustrie sieht das ähnlich. Selbst bei einer 40-prozentigen Förderung von Wärmepumpen könnten die Mehrkosten im Vergleich zum Ölkessel einschließlich Zinslast schnell 22.000 Euro oder mehr betragen. „Spare ich mir das, würde das Geld für 19.000 Liter Heizöl in 15 Jahren reichen, selbst wenn der Heizölpreis auf 1,20 Euro pro Liter steigt. Wegen solcher Realitäten entscheiden sich die Leute dann doch oft wieder für den Ölkessel.“

Fazit: Für den Einbau einer Wärmepumpe liefert der Klimaschutz gute Gründe. Wahrscheinlich steigt damit auch der Wert der Immobilie. Wer aber die Kaufentscheidung allein auf die vermutete Entwicklung von Strompreisen und CO2-Berechtigungen gründet, steht auf unsicherem Grund. Denn noch immer gilt der alte Satz der Kohlekumpel:

Vor der Hacke isset duster.

*Dänemark Anmerkungen*

Das wichtigste Symbol für Dänemarks Anti-Atomkraft-Haltung wird bald eine Ruine sein. Das Atomkraftwerk Barsebäck steht auf der schwedischen Seite des Öresunds, der Meerenge, die Schweden von Dänemark trennt. Das Kraftwerk an der Küste ist nur 25 Kilometer Luftlinie entfernt vom Rathaus der Millionenstadt Kopenhagen, der größten Metropole Skandinaviens.

Dem Großteil der dänischen Bevölkerung galt das Kraftwerk, das mit Technik aus den 70er-Jahren lief, und der Bevölkerung von Kopenhagen in Blickweite direkt vor die Nase gesetzt wurde, als Sicherheitsrisiko.

Atomkraftgegner warnten, dass Dänemark von einer potenziellen Havarie in dem AKW stärker betroffen wäre, als Schweden selbst. Ekstrabladet, die größte dänische Boulevardzeitung, hat sich in ungezählten Titelgeschichten an dem Kraftwerk und den Gefahren für die dänische Bevölkerung abgearbeitet.

Alles gut also in der Anti-Atom-Nation Dänemark? Ganz im Gegenteil. In Dänemark wird wieder über

Atomkraft diskutiert. Diesmal aber unter neuem Vorzeichen: Jetzt geht es darum, ob in Dänemark selbst Atomkraftwerke gebaut werden.

„Dänemark muss ein umweltfreundliches Land sein, und der beste Weg dorthin ist natürlich, die

billigste, sicherste und stabilste Energiequelle der Welt zu unterstützen und möglicherweise auch zu nutzen. Nämlich Atomkraft“, sagte bereits im vergangenen Jahr Alex Vanopslagh von der liberalen Partei Liberal Alliance (Liberale Allianz).

Dänen sehen sich eigentlich als Klimakämpfer

Er forderte eine Kommission, um die zivile Nutzung von Kernkraft auf dänischem Boden zu untersuchen und stieß damit die Debatte an. In den vergangenen Wochen hat sie an Fahrt aufgenommen.

Es ist eine überraschende Diskussion, schließlich gilt Dänemark international als Erfolgsmodell bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Die Dänen haben sehr früh auf Windenergie gesetzt; eine reichlich vorhandene Ressource in dem Land zwischen Nord- und Ostsee. Das Unternehmen Vestas ist seit Jahren der weltweit führende Windturbinenproduzent.

Die Dänen sehen sich selbst als vorbildliche Klimakämpfer: Im vergangenen Jahr kamen 60 Prozent des verbrauchten Stroms aus Erneuerbaren, vor allem Wind. Das Land will bis 2045 klimaneutral wirtschaften und damit fünf Jahre eher als die EU. Die Naturschutzorganisation WWF hat dafür jüngst das ganze Land mit seinem internationalen Klimapreis ausgezeichnet.

Nur in Deutschland ist Strom noch teurer

Offenbar sind es aber gerade die ambitionierten Klimaziele, die viele Dänen nachdenklich machen. Denn Klimaneutralität bedeutet in der Praxis, einen massiv erhöhten Stromverbrauch. Autos, Heizungen, Fabriken – statt mit Öl, Gas oder Kohle sollen sie künftig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden oder mit Brennstoffen, für deren Produktion sehr viel Strom gebraucht wird.

Trotz des Booms der Erneuerbaren kostet Strom in Dänemark aber so viel wie kaum sonst irgendwo in der EU. Nur in Deutschland ist er noch teurer. Industriestrom wird in Dänemark allerdings so stark subventioniert, dass er der billigste in ganz Europa ist.

Hinzu kommt ein praktisches Problem: Windstrom fließt, wenn die Windräder sich drehen, aber nicht an windstillen Tagen. Und bisher gibt es keine technologischen Lösungen für erschwingliche und praktikable große Energiespeicher. „Dänemark kann den selbst erzeugten Windstrom noch nicht zu erschwinglichen Preisen speichern und das ist ein großes Problem für die dortige Energiewende“, sagt Michał Woźniak, der das Land für die deutsche Außenwirtschaftsförderung GTAI beobachtet.

„Der exzessive Fokus auf Offshore-Wind hat einige beunruhigende und unglückliche Folgen, die immens teuer für Verbraucher und die dänische Gesellschaft werden könnten“, sagte jüngst Lars Rebien Sørensen, der zu den profiliertesten Managern des Landes gehört. Forschung und Investition in Atomkraft in Dänemark dürften kein Tabu sein. Sørensen hat viele Jahre den Pharmakonzern Novo Nordisk geleitet hat und sitzt jetzt dem Verwaltungsrat des Mutterkonzerns Novo Holding vor.

Auch andere Wirtschaftsvertreter fordern, die Nutzung der Atomkraft zu verfolgen. Dabei geht es nicht um Atomkraftwerke bisheriger Prägung, sondern um neue Technologien wie kleine modulare Reaktoren (SMR). Unterstützung gibt es von liberalen Politikern aber auch von der rechtspopulistischen Partei Nye Borgerlige (Auf Deutsch: „Neue Bürgerliche“).

Es ist ein dramatischer Bruch mit der bisher vorherrschenden Haltung in Dänemark. Das Land hat eine der weltweit ältesten Anti-Atomkraftbewegungen. Bereits seit 1985 ist die Stromerzeugung aus Kernkraft in dem Land verboten.

Aktuelle Debatte hat neue Qualität

Und noch immer wird über die Endlagerung des schwach und mittelstark radioaktiven Mülls aus drei kleinen Forschungsreaktoren diskutiert, die 2000 abgeschaltet wurden. Auf EU-Ebene lehnt Dänemark Atomkraft kategorisch ab.

Seit den 1950er-Jahren ist die zivile Nutzung der Atomkraft in Dänemark zwar trotzdem immer wieder mal Thema von Diskussionen. Aber die aktuelle Debatte hat eine neue Qualität. Bei einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Megafon ergab, dass die Haltung zur Atomkraft in der dänischen Bevölkerung komplett gekippt zu sein scheint.

Bei der Untersuchung gaben 46 Prozent der Befragten an, dass sie sich Atomkraft in Dänemark wünschen, während 39 Prozent der Befragten sie ablehnten. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2016 waren lediglich 17 Prozent der Dänen Atom-Befürworter, während 66 Prozent die Technologie ablehnten.

Die Untersuchung wurde allerdings im August 2022 durchgeführt, als die Strompreise in Europa wegen der Energiekrise Rekordhöhen erreicht hatten. Zudem war sie von einem Hersteller kleiner Reaktoren für Schiffe bezahlt worden.

Als Reaktion auf die Atomforderungen haben 16 führende dänische Energiewissenschaftler jüngst eine Untersuchung veröffentlicht, wonach Atomkraft doppelt so teuer sei wie Strom aus Wind oder Sonne. Zudem dauere es zu lange, neue Atomkraftwerke zu bauen, um Dänemarks Energieprobleme zu lösen.

(Anmerkung von mir: Die gleichen sinnlosen Argumente, wie in Deutschland. Komischerweise dauern Bau von Windkraftanlagen und Speicher in ausreichender Zahl NOCH länger und kosten NOCH mehr, als 3-10 KKW kosten würden. Die Fakten sprechen eben eine deutliche Sprache, so wie in Dänemark Pro KKW

www.bild.de

www.bild.de